いつもこのブログをお読みいただき

どうもありがとうございます。

産業医の武神です。

今日は、

【会社の安全配慮義務リスクを最小限にする、休職者・復職者対応の5つの原則】

という、内容のお話です。

ご存知のように、

休職者の対応、復職については、厚生省のガイドラインがあるのみです。

法的なルールなるものはなく、

実際の対応は、会社ごとに異なります。

しかし、

私のクライエントにおいては、以下5点は、

会社の安全配慮義務リスクを最小限にする=会社のリスク回避のため、

原則としてもらっています。

あなたの会社の参考になれば幸いです。

1

休職(自宅療養)が必要の旨の診断書が出た場合、部門に有無を言わさず、該当社員を休ませる。

休職の診断書には、「いつまで」の期限が明記されているべきで、されていなければ、再提出をお願いする。診断書が会社に提出された場合、すぐに産業医に見せる。

2

その”期限”がきれるまでに、

「引き続き休職(自宅療養)が必要」または、「○月○日以降に復職可能」

の診断書を出してもらう。

つまり、診断書上の切れ目がないようにしてもらうことが大切です。

3

休職中も定期的に人事、産業医とcatch upや面談(電話も可)を行う。(たいてい最低月1回)

そのために、人事担当者が連絡してもいい個人のメルアドを聞いておく。

まちがっても、会社のメルアドに送らない。社員がブラックベリー(会社支給の携帯等)を手放せなくなってしまいます。

4

会社としては、1日○時間、週○日、働ける状態で復職してほしいか決めておく。

5

復職の際には、○月○日以降、復職可能の文言が入った診断書が必要。その診断書提出後に産業医面談を行う。主治医と産業医の意見を参考に、最終的に会社が復職の許可を出す。

そのため、主治医の書いた復職の日にちよりも実際の復職の日にちが後になることは普通にあることです。

就業制限が必要な場合は、具体的にどのような就業制限がいつまで必要か、診断書にかいてもらう。

たまに聞かれる以下質問にも答えておきます。

「産業医が主治医の診断書を見て、復職の可否を判断していただけますか?」

「無理です。それでは、 YESと言えても、NOと言えませんので」

「会社としては、○月○日には通常勤務が行えるようお願いしてもよろしいですか?」

「だめです。働けるまで病気が回復することが原則です」

以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。

定期健康診断における有所見率の改善のために&労災防止計画ご存知ですか?

このブログにお越し頂きどうもありがとうございます。

今日は、

【定期健康診断における有所見率の改善のために&労災防止計画ご存知ですか?】

というお話です。

まずは、

第11次労災防止計画(H20年からH24年)の確認です。

知識の整理のためです。

詳しくは資料(定期健康診断の結果と今後の方針)をご参照ください。

ざっくりまとめますと、

・国の第11次労災防止計画は、

定期健康診断における有所見率の増加傾向に歯止めをかけ、減少に転じさせたい

としています。

・一般定期健康診断の有所見率は、項目の増えた平成元年から増加の一歩

・有所見率は、項目別には横ばいもあるが、全体的には増加傾向

・有所見率は、脂質、肝機能、血圧がtop3

・定期健康診断の実施状況は、30人以上の従業員のいる企業ではほぼ100%の実施率(この表では実際の受診率はわかりませんが、たいてい89%以上です。)

・対策としていろいろあるが、「労働時間の短縮」も明記されている

あなたの会社では、できていましたか?

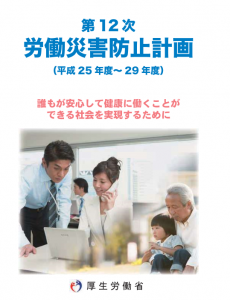

現在進行中の12 次労働災害防止計画の目標は、ざっくりいいますと以下になります。

■労災死亡者を減らす

■過重労働対策

平成 23 年と比較して、平成 29 年までに週労働時間 60 時間以上の雇用者の割合を 30%以上減尐させる。

■メンタルヘルス対策

平成 29 年までにメンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を 80%以上とする。

■腰 痛 対策

平成 24 年と比較して、平成 29 年までに社会福祉施設の腰痛を含む労働災害による休業 4 日以上の死傷者の数を 10%以上減尐させる。

■熱中症対策

平成 20 年から平成 24 年までの 5 年間と比較して、平成 25 年から平成29年までの5年間の職場での熱中症による休業4日以上の死傷者の数(各期間中(5 年間)の合計値)を 20%以上減尐させる。

■ 受動喫煙対策

平成 29 年までに職場で受動喫煙を受けている労働者の割合を 15%以下にする。

詳しくは、 12 次労働災害防止計画をご参照ください。

www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei21/dl/12-honbun.pdf

メンタル休職関係のトラブルを避けるための動画シリーズのご案内

いつもこのブログをお読みいただき

どうもありがとうございます。

産業医の武神です。

今日は、

【メンタル休職関係のトラブルを避けるための動画シリーズのご案内】

という、内容のお話です。

年間1000件近くの働く人との面談をこなしている産業医が、

調子が悪くなってきたときに知るべきこと、

メンタル従業員との面談のコツ、

休職や復職の際に押さえておくべきポイント、

コーチング・カウンセリングの方法など

人事担当者も休職者も必見の内容です。

いきなりの診断書を避け、

再休職にならない回復と、

トラブらない復職のために、

産業医が休職前・休職中・復職後の

人事も労働者もおさえておくべきポイントを

解説しています。

【お気に入りにご登録ください。companydoctor.jp/1473-2/】

産業医武神の動画シリーズ(就業中、休職前)

companydoctor.jp/youtube1/

産業医武神の動画シリーズ(休職開始から復職前)

companydoctor.jp/youtube2/

産業医武神の動画シリーズ(復職後)

companydoctor.jp/youtube3/

産業医武神の動画シリーズ(うつ病の予防、対策)

companydoctor.jp/youtube4/

産業医武神の動画シリーズ(ストレス対策)

companydoctor.jp/youtube5/

平成26年労働安全衛生法改正と職場における受動喫煙防止対策について

このブログをお読みいただきどうもありがとうございます。

現在、国会で、平成26年労働安全衛生法改正が審議されています。

メンタルヘルス健診(ストレスチェックテスト)開始か!?

ばかりが注目されていますが、

職場における受動喫煙防止対策について

も、審議されています。

詳しい話は、このリンクの資料を見ていただくとして

オフィス環境、工場環境の職場を対象に、ざっくりまとめますと、

H22年の受動喫煙防止対策により、

全面禁煙または空間分煙を行っている事業所は、46%(H19)から64%(H23)へ改善

職場で受動喫煙を受けている労働者は、65%(H19)から44%(H23)に減少

しかし、いずれも努力義務であり、効果が十分ではない。

今回の法改正は、以下目標をあげています。

「2020年までの目標として、受動喫煙のない職場の実現」

・労働者の受動喫煙を防止するため、職場の全面禁煙又は空間分煙による措置を事業者に義務付ける

(飲食店については上記リンクより、詳しい資料をお読みください。)

病気で休職中の社員に励ましの連絡をとってもいいですか?

産業医の武神です。

今日は、

【病気で休職中の社員に励ましの連絡をとってもいいですか?】

という、視聴者の方からのご質問にお答えします。

これは、

実はよく聞かれる質問です。

率直に言って、

答えは【簡単】ですが、

ある意味困った質問です。

基本的にはcase by caseなのです。

以下、「No」の理由を3つあげますので、

この3つに反対できれば、

あなたの場合の、答えは「Yes」となるのだと思います。

1.病状を明かすことはできないので、答えられません。すなわちNo。

2.本当の友達なら、いちいちこんな確認しますか?

3.連絡とって一番満足するのは誰ですか?

いかがでしょうか?

あなたのご質問にも、誠意を持ってお答えしています。

************************************

視聴者からのQ&A

病気で休職中の社員に励ましの連絡をとってもいいですか?

(産業医 武神の動画 090)

以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。

コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT

全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。