いつもこのブログをお読みいただきどうもありがとうございます。

人事担当者様には、かなりおいしいお話です!

【衛生委員会の議題と資料をご提供!】

という内容です。

毎月、たくさんの衛生委員会に出席しております。

衛生委員会の開催方法は、企業により様々ですが、

人事担当様の頭を悩ましている

ということは、どこの企業も同じです。

いろいろな”試み”がありますが、

最近、とてもいいと感じている”試み”を

ご紹介させてください。

この企業では、衛生員会の席で産業医がする話を

【動画】にとり、

社内のイントラネットにupしています。

私が提供している資料(PDF)を

upしている会社は多々ありますが、

動画のupはここだけです。

そして、

さらに詳しい話を聞きたい人は、産業医面談へ

という流れを作っています。

(注意:もちろん、テーマは選びますので、upしない月もあります。)

これがかなり、いい流れとなっています。

動画をupしない月は、

「今月の話はどうなったの?」と

コアなファン(?)からの問い合わせも届くとか、、、

今月は、ピンクリボン(乳がん啓発)の月なので、こんな話題をご提供しています。

++++++++++++++++++++++++++++

2014年10月の産業医のお話「乳がん検診を受けましょう」

youtu.be/J9Gr1puKehc

2014年10月の衛生委員会のテーマは、「乳がん検診を受けましょう 」です。

あなたの会社の、乳がん検診や婦人科検診の補助制度について確認、そして共有しましょう。

さらに詳しい話を聞きたい方は、産業医面談をご活用ください。

資料はこちらからダウンロード可能です。

companydoctor.jp/wp-content/uploads/2014/10/17189324b761e2475ceeeb9f4e4700f2.pdf

++++++++++++++++++++++++++++

これさえあれば、人事担当者を悩ます

衛生委員会の議題については

イチコロですね!

このような、毎月の動画と資料の提供を

毎月受けたい方に朗報です。

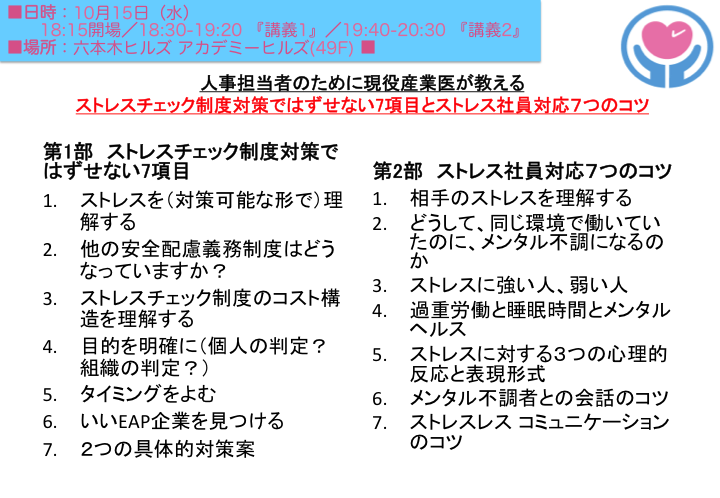

現在募集中の10月15日の弊社セミナー

「人事担当者のために現役産業医が教えるストレスチェック制度対策ではずせない7項目」

「ストレス社員対応7つのコツ」

jsca.co.jp/2014/07/10/seminar20141015/

にお申し込みいただき、

日本ストレスチェック協会にご入会頂いた方には、

【1年間】

毎月の衛生委員会の議題の動画と資料を無料でご提供させていただきます。

弊社は、衛生委員会のサポートサービスは、月3万円から行っていますので、

これはかなりお得な特典です。

この機会に、ぜひ、ご活用ください。

以上、お役に立てれば光栄です。

【業務連絡】

10月15日のセミナーに参加し、日本ストレスチェック協会にご入会されますと、

・毎月の衛生委員会の議題の動画と資料を無料でご提供

・社員研修を割引価格でご提供

という特典があります。

http://jsca.co.jp/2014seminar/